¿Me pasás el cuaderno que está ahí?

Ese no, hija. El que está arriba de la máquina.

No, el de los teléfonos no. El rojo.

No, no, tampoco. Ese tiene lo del médico, el otro.

¡No, Marianita, el rojo de los lunares!

A simple vista de hija, todos tienen dentro papeles y papelitos, facturas

de luz, agua, gas, sobres de impuestos con cuentas en birome, papeles agarrados

con clips -con más cuentas-, y retazos de colores metidos entre medio. Son

distintos, pero se ven igual, a punto de reventar en una lluvia de cuadraditos

por el aire. Sin embargo, hay uno que no, y lo descubrí la última navidad en su

casa.

Marta, mi mamá, es brillante para las matemáticas y aún mejor modista. Experta

del detalle, entendió los cuerpos reales de sus clientas con amorosidad,

ajustando un poco aquí y allá, haciendo una curva más pronunciada o una pinza,

para darle la dignidad de la belleza que cada cuerpo merece, frente a sí mismo

y los espejos.

También es una gran cocinera. Platos voluptuosos de sabores adictivos. Ama

cocinar. Y comer. La comida que prepara, además de deliciosa, es linda. Saca

las fuentes del horno como si sacara un cuadro que en vez de ir directo a la

pared fuera a la mesa. Y nadie, nunca-jamás-nadie, decoró el pastel de papa

como ella: un cielo blanco lleno de copos esponjosos y largas estelas de

tenedor.

Hay cientos de testigos de las bondades profesionales y culinarias de mi

madre. Pero solo dos de sus dotes de poeta. Y me parece realmente injusto. Por

eso quise contar lo que pasó ese viernes de navidad, por la tarde.

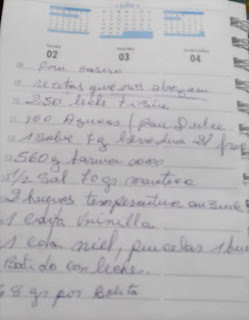

Estábamos de sobremesa y mamá me pidió el cuaderno rojo de los lunares. Lo

abrió reteniendo la caída de varios papeles y buscó, ajustándose los anteojos,

alguna cosa. Mi hermana bromeó, miraba a la distancia las hojas del cuaderno

abierto, la tinta escalonada en los renglones.

-¿También escribís poesía?

Y mamá le dijo que sí.

-Sí -y sonrió.

Rebuscó hacia adelante y hacia atrás. Cuando encontró lo que buscaba, dio

un pequeño golpecito y pasó la palma por arriba, como quien alisa una arruga, o

acaricia. Agregó riendo -y cuando habla riendo, nunca se sabe dónde está el

límite entre lo veraz y la picardía-:

-¿Quieren que les lea uno?

A partir de ahí, todo fue alegría. Una extraña sensación de euforia, de

pirueta asombrosa. Mamá empezó a leer con cadencia de mar bravo. Algunos versos

estallaban en el aire acompañados de sus manos, los dedos burbujeantes hacia

arriba. Y entonces, se hundían, se replegaban para traer hacia nosotras los

finales con más fuerza. Después, la risa.

Leyó sobre ternura en cantidad necesaria, sobre el peso de las cosas y cómo

se vinculan. Había colores, tamaños, texturas. Formas. Nos habló sobre la miel

y la postergación. Pedimos más.

Mamá hablaba del pan que te abraza, de las verduras tiernas, de la tibieza

que eleva. De llamados que esperan a ser hechos todavía, y de olvidos que

necesitan ser escritos una y otra vez. Sabía qué tono darle a cada cosa, qué

lugar ocupaba cada línea en sus recetas de cocina y en sus listas.

Leyó varias hojas. Mamá performer en su escenario privado de Lomas de

Zamora. Excepto por la gente que la vio actuar como cantinera de bodegón, en nuestra

escuela primaria, nadie más gozó de su don tan de cerca como nosotras.

Cuando cerró el cuaderno, aplaudimos fuerte. Fue un aplauso cerrado,

espontáneo, de los que te arrancan los artistas que te conmueven y te cambian

para siempre. Pensé que había hecho poesía secretamente durante tantos, tantos

años. Mamá tormenta, que arrasa y renace misteriosamente distinta cada vez.

Guardé los cuadernos. Volví a apilarlos sobre la máquina de coser. Arriba

acomodé el rojo de los lunares. La sobremesa tenía otro sabor ahora que los

ojos verdes de mamá iluminaban las cosas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario